суббота, 09 апреля 2011

Выбираю женщин, даже на аватарах.

воскресенье, 03 апреля 2011

Выбираю женщин, даже на аватарах.

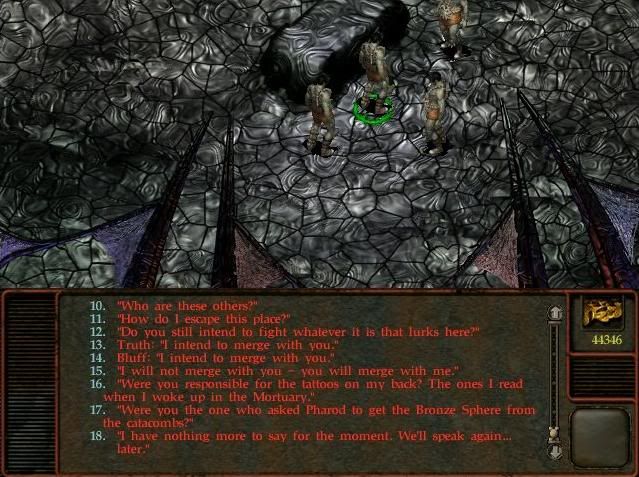

Это кадр из лучшей в мире RPG «Planescape: Torment», 1999-ый год. 18 вариантов реплики, каждый из которых ведёт игрока к более глубокому пониманию происходящих вокруг него событий. Путешествовать в здешних диалоговых ветках интереснее, чем читать иные фэнтезийные книжки.

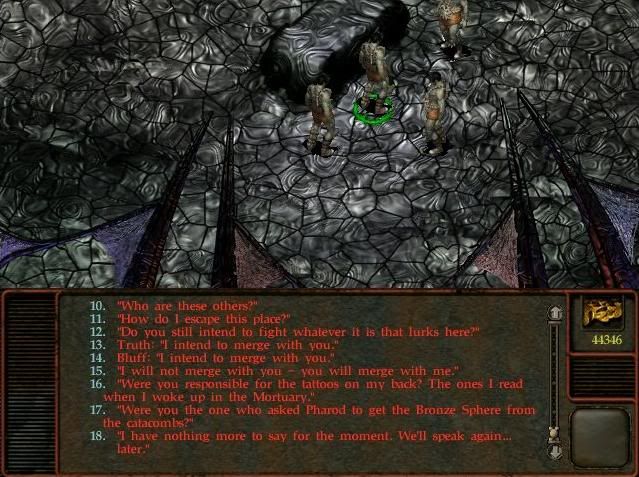

Это кадр из единственной достойной упоминания RPG 2011-го года «Dragon Age II». Три односложные реакции, каждая из которых помечена рисуночком: красненький — это вы агрессивно себя ведёте, голубенький — вежливо; спокойной ночи, малыши. На рисунке этого не видно, но каждый меч или доспех в игре помечен, как коньяк, звёздочками: четыре больше, чем три, мама мыла раму.

Верной, как говорится, дорогой.

Это кадр из единственной достойной упоминания RPG 2011-го года «Dragon Age II». Три односложные реакции, каждая из которых помечена рисуночком: красненький — это вы агрессивно себя ведёте, голубенький — вежливо; спокойной ночи, малыши. На рисунке этого не видно, но каждый меч или доспех в игре помечен, как коньяк, звёздочками: четыре больше, чем три, мама мыла раму.

Верной, как говорится, дорогой.

четверг, 31 марта 2011

Выбираю женщин, даже на аватарах.

Каждый фэнтези-автор в интервью говорит, что в фэнтези часто «геройские герои и злодейские злодеи», а у него, мол, живые люди.

За последние пять лет я не читал НИ ОДНОГО фэнтези-романа с «геройскими героями и злодейскими злодеями», хотя худо-бедно слежу за громкими мировыми премьерами.

Так где они их берут? И зачем?!

За последние пять лет я не читал НИ ОДНОГО фэнтези-романа с «геройскими героями и злодейскими злодеями», хотя худо-бедно слежу за громкими мировыми премьерами.

Так где они их берут? И зачем?!

Выбираю женщин, даже на аватарах.

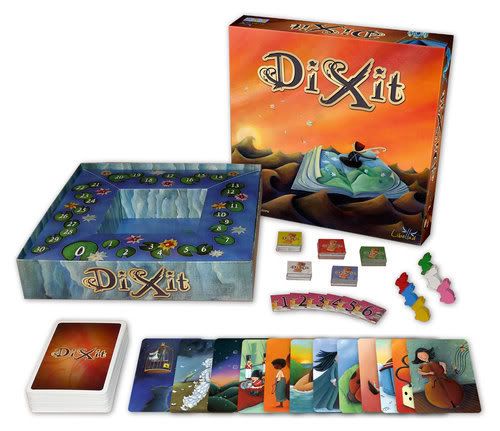

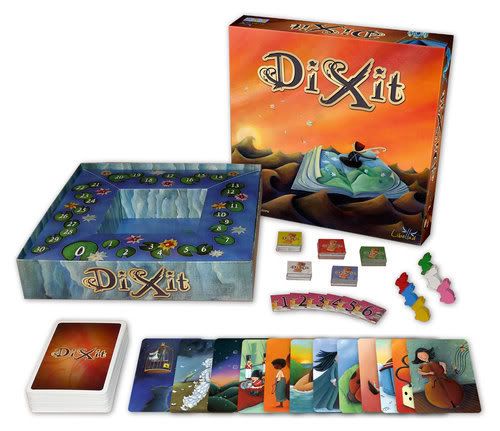

Игровое поле — полянка, по которой скачут зайцы. Я так и не узнал, как они связаны с тем, что происходит между игроками: правила просты настолько, что исчерпываются пересказом — лезть в приложенную к игре брошюру нет никакой необходимости. А потому и в мифологию игры я не погружался. Одно лишь точно: зайцы — быть может, самая реальная её часть, потому что всё остальное — фантазия.

В мире настольных игр меня всегда занимало преодоление состязательности или, грубо, «проблема дурака». Так или иначе, в фундаменте любой игры лежит противостояние и соответствующее построение иерархий типа «победитель/побеждённый». В простейшей карточной игре последнего тупо называют дураком. Не то чтобы прям ужас-ужас, но кому приятно?.. Логично загнать противника под стол и заставить кукарекать, если ради этого всё и затевалось. Когда люди собрались выяснить, кто лучше играет в шахматы или у кого сильней колода в «Магии», это одно. Но ведь настольные игры сегодня — не предмет спарринга. Это скорее дополнение к дружеским посиделкам; стержень, на который удобно накручивать все составляющие вечера — знакомства, общение и т.п. Игра прекрасно скрашивает все неловкости. Не о чем поговорить? — кидай кубик. Заскучал? — «съешь» чью-нибудь фишку. Непонятно как перезнакомить кучу людей? — предложите им во что-нибудь сыграть! И вот тут акцент на этих иерархических штучках совершенно излишен. Ну, то есть глупо, конечно, обижаться, профукав партию, но трижды глупо не предусмотреть подобной реакции, когда ты дизайнер. По идее настольные игры для компаний должны создаваться с расчётом никого не обидеть; «проблема дурака», разумеется, может быть решена и как она решается в каждом конкретном случае, по-моему, очень интересно. Есть, например, достаточно комичный опыт «Монополии»: все её капиталистические коннотации выводятся за скобки длительностью игры. (Серьёзно, кто-нибудь доигрывает партии в «Монополию» до конца?) Или вот топовое развлечение последних лет — «Манчкин» — нивелирует состязательность тем, что постоянно над нею стебётся. (Хотя меня лично этот фэнтезийный юморок уже достал.)

Меж тем эта длинная преамбула совершенно ненужная, потому что «Dixit» (а именно в неё я играл в выходные и хочу рассказать вам, какая она клёвая) состязательность не преодолевает. Маленький французский шедевр просто не замечает существования данной категории: зайцы прыгают, но как-то реагировать на то, что чей-то ушастый лидирует, а чей-то отстаёт, может только ненормальный. Виной тому и воздушная, убаюкивающе спокойная манера рисунка Мари Кардуа, оформившей карточки, и сама игровая механика, отправляющая игроков в мир ассоциаций, а не на поле боя. Это красивая как по исполнению, так и по сути игра; не идеальная (об этом позже), но достойная. Выглядит так:

«Dixit» — игра для трёх-шести человек, за каждым из которых закреплён заяц: набирая очки, игрок двигает его к финишу. В руках же участники держат большие карточки с рисунками, словно увиденными во сне. В начале своего хода игрок-ведущий выбирает карточку, кладёт её на стол рубашкой вверх и рассказывает, с чем у него ассоциируется изображённое на ней. Например, «любовь» или «прекрасное весеннее утро». Ассоциация может быть любая, самая непредсказуемая и парадоксальная. Исходя из неё, остальные участники выкладывают ещё по одной карте. Ведущий их перемешивает и вскрывает. Итого перед участниками картинки, каждая из которых по мнению её владельца должна ассоциироваться с «прекрасным весенним утром». Задача: угадать, какая из представленных карточек была самой первой. Каждый игрок кроме ведущего голосует за одну из них и, исходя из набранного количества голосов, зайцы двигаются на то или иное количество шагов.

Вся прелесть в том, чтобы выдумывать ассоциации и пытаться угадать чужие. Причём загадывать что-то абсолютно алогичное такая же плохая стратегия, как и при изображённом на рисунке рыцаре говорить: «Рыцарь» — если карточку ведущего угадали все или же не угадал никто, он рискует совершенно не продвинуться. Время протекает не то чтобы незаметно, но спокойно и почти медитативно — игра затягивает, но не до азарта, развлекает, но не вытесняя общение. Ну и классические слова похвалы: это красиво, небанально, нескучно. Очень отличается от всего того, во что я играл — по какой-то своей внутренней сути, транслируемому игрой настроению.

Не без недостатков. Во-первых, «Dixit» не требует от игрока ничего — а значит, невозможно развитие навыка и сопутствующий интерес. В «Dixit» нельзя «сыграть с мастером», невозможно выдумать новую стратегию, невозможно «перейти в высшую лигу» — не тот материал. Но, как я говорил, для игр-для-компаний это и не нужно. Во-вторых, «Dixit» раскрывается перед вами сразу, отдаётся вся и без остатка. У игровой механики нет «тузов в рукаве»; пятнадцатая партия будет похожа на первую — и, самое плохое, как раз первая партия и грозит остаться самой интересной, просто из-за эффекта новизны. В «Dixit», кажется, не стоит играть часто: фантазировать хочется понемногу и с душой, не вечер напролёт. Учитывая, что партия длится недолго, придётся захватить с собой ещё что-нибудь.

Но если держать это в голове, не дать игре «затереться», периодически покупать новые комплекты карточек (хотя стандартного набора хватает за глаза), «Dixit» становится уютной и милой игрой, в которую хочется возвращаться. Учитывая, что в России она малоизвестна (не «Монополия» и даже не «Манчкин»), для гостей она станет приятным сюрпризом. Если в вашей компании играют в настольные игры, не пропустите. Пятиминутка бесплатной рекламы хороших вещей на «Герд.TV» завершена.

В мире настольных игр меня всегда занимало преодоление состязательности или, грубо, «проблема дурака». Так или иначе, в фундаменте любой игры лежит противостояние и соответствующее построение иерархий типа «победитель/побеждённый». В простейшей карточной игре последнего тупо называют дураком. Не то чтобы прям ужас-ужас, но кому приятно?.. Логично загнать противника под стол и заставить кукарекать, если ради этого всё и затевалось. Когда люди собрались выяснить, кто лучше играет в шахматы или у кого сильней колода в «Магии», это одно. Но ведь настольные игры сегодня — не предмет спарринга. Это скорее дополнение к дружеским посиделкам; стержень, на который удобно накручивать все составляющие вечера — знакомства, общение и т.п. Игра прекрасно скрашивает все неловкости. Не о чем поговорить? — кидай кубик. Заскучал? — «съешь» чью-нибудь фишку. Непонятно как перезнакомить кучу людей? — предложите им во что-нибудь сыграть! И вот тут акцент на этих иерархических штучках совершенно излишен. Ну, то есть глупо, конечно, обижаться, профукав партию, но трижды глупо не предусмотреть подобной реакции, когда ты дизайнер. По идее настольные игры для компаний должны создаваться с расчётом никого не обидеть; «проблема дурака», разумеется, может быть решена и как она решается в каждом конкретном случае, по-моему, очень интересно. Есть, например, достаточно комичный опыт «Монополии»: все её капиталистические коннотации выводятся за скобки длительностью игры. (Серьёзно, кто-нибудь доигрывает партии в «Монополию» до конца?) Или вот топовое развлечение последних лет — «Манчкин» — нивелирует состязательность тем, что постоянно над нею стебётся. (Хотя меня лично этот фэнтезийный юморок уже достал.)

Меж тем эта длинная преамбула совершенно ненужная, потому что «Dixit» (а именно в неё я играл в выходные и хочу рассказать вам, какая она клёвая) состязательность не преодолевает. Маленький французский шедевр просто не замечает существования данной категории: зайцы прыгают, но как-то реагировать на то, что чей-то ушастый лидирует, а чей-то отстаёт, может только ненормальный. Виной тому и воздушная, убаюкивающе спокойная манера рисунка Мари Кардуа, оформившей карточки, и сама игровая механика, отправляющая игроков в мир ассоциаций, а не на поле боя. Это красивая как по исполнению, так и по сути игра; не идеальная (об этом позже), но достойная. Выглядит так:

«Dixit» — игра для трёх-шести человек, за каждым из которых закреплён заяц: набирая очки, игрок двигает его к финишу. В руках же участники держат большие карточки с рисунками, словно увиденными во сне. В начале своего хода игрок-ведущий выбирает карточку, кладёт её на стол рубашкой вверх и рассказывает, с чем у него ассоциируется изображённое на ней. Например, «любовь» или «прекрасное весеннее утро». Ассоциация может быть любая, самая непредсказуемая и парадоксальная. Исходя из неё, остальные участники выкладывают ещё по одной карте. Ведущий их перемешивает и вскрывает. Итого перед участниками картинки, каждая из которых по мнению её владельца должна ассоциироваться с «прекрасным весенним утром». Задача: угадать, какая из представленных карточек была самой первой. Каждый игрок кроме ведущего голосует за одну из них и, исходя из набранного количества голосов, зайцы двигаются на то или иное количество шагов.

Вся прелесть в том, чтобы выдумывать ассоциации и пытаться угадать чужие. Причём загадывать что-то абсолютно алогичное такая же плохая стратегия, как и при изображённом на рисунке рыцаре говорить: «Рыцарь» — если карточку ведущего угадали все или же не угадал никто, он рискует совершенно не продвинуться. Время протекает не то чтобы незаметно, но спокойно и почти медитативно — игра затягивает, но не до азарта, развлекает, но не вытесняя общение. Ну и классические слова похвалы: это красиво, небанально, нескучно. Очень отличается от всего того, во что я играл — по какой-то своей внутренней сути, транслируемому игрой настроению.

Не без недостатков. Во-первых, «Dixit» не требует от игрока ничего — а значит, невозможно развитие навыка и сопутствующий интерес. В «Dixit» нельзя «сыграть с мастером», невозможно выдумать новую стратегию, невозможно «перейти в высшую лигу» — не тот материал. Но, как я говорил, для игр-для-компаний это и не нужно. Во-вторых, «Dixit» раскрывается перед вами сразу, отдаётся вся и без остатка. У игровой механики нет «тузов в рукаве»; пятнадцатая партия будет похожа на первую — и, самое плохое, как раз первая партия и грозит остаться самой интересной, просто из-за эффекта новизны. В «Dixit», кажется, не стоит играть часто: фантазировать хочется понемногу и с душой, не вечер напролёт. Учитывая, что партия длится недолго, придётся захватить с собой ещё что-нибудь.

Но если держать это в голове, не дать игре «затереться», периодически покупать новые комплекты карточек (хотя стандартного набора хватает за глаза), «Dixit» становится уютной и милой игрой, в которую хочется возвращаться. Учитывая, что в России она малоизвестна (не «Монополия» и даже не «Манчкин»), для гостей она станет приятным сюрпризом. Если в вашей компании играют в настольные игры, не пропустите. Пятиминутка бесплатной рекламы хороших вещей на «Герд.TV» завершена.

среда, 23 марта 2011

Выбираю женщин, даже на аватарах.

Сразу к делу: я писал этот пост, чтобы научиться делать таблички в ЖЖ. Экспериментировал. Но не только. Диалоги о животных о пиратстве в блогосфере — вещь привычная. Набившая оскомину даже. И я знаю, что многие из вас были бы не против, провались эти мерзавцы в тартарары. И мою позицию вы знаете. Я считаю, что пиратство — проблема не этическая, а экономическая и решаться должна экономическими методами (если, конечно, кто-то хочет её решить — в чём я лично сомневаюсь). Мне было противно, когда прикрыли torrents.ru и будет двойне противно, если завтра меня или моих друзей начнут сажать за обнаруженный на жёстком диске богопротивный нелицензионный файл. И чтобы обобщить свои выводы, я промоделировал такой диалог: человек хочет купить книжку и задаёт мне вопросы, а я отвечаю в меру своего разумения. Результат (та самая табличка) — под катком. Сразу оговорюсь, что я никому ничего не хочу доказать и с удовольствием бы послушал критику своих выводов.

Кстати, Нил Гейман, чью книгу мы только что покупали (и не покупали), хочет нам что-то сказать:

| Добрый день, дорогая редакция! Я хочу прочитать книгу Нила Геймана «Американские боги», но меня не устраивают бумажные издания. Что же мне делать? | |||

| Есть, например, на торрент-трекере thepiratebay.org. | Есть, например, на торрент-трекере rutracker.org. | ||

| Но я не такая, я жду трамвая! Я хочу скачать книгу легально и заплатить автору за радость чтения. | |||

| С 80% вероятностью [ссылка] вы активно пользуетесь кредитной карточкой и без проблем оплатите покупку на amazon.com. | Вы пользуетесь кредитной карточкой с 43% вероятностью [ссылка] и число это невероятно завышено; если заметить «пользуются» на «активно пользуются», сумма будет меньше. Потому вам придётся заморачиваться с отправкой sms для пополнения счёта и платить комиссию. | ||

| А с ценой как? Всё по-божески? | |||

| Книга обойдётся вам в 9 долларов 59 центов при вашей средней зарплате в 3906 доллара [ссылка]. | Книга обойдётся вам в 103 рубля 35 копеек при вашей средней зарплате в 18864 рубля [ссылка]. | ||

| Понятно. А могу ли я получить купленный текст сразу в читалку? | |||

| Да, ведь у вас давно есть Amazon Kindle, который может работать без персонального компьютера, причём пользование сетью Amazon'а бесплатно [ссылка]. | Нет, закачивать файл в читалку придётся вручную. | ||

| Так что же меня мотивирует покупать электронные книги, а не качать? | |||

| Простота и удобство оплаты, широкий спектр возможностей фирменной читалки. | Ничего. Вам непривычно и неудобно оплачивать электронные книги, а сервисы интернет-магазинов не представляют никакого дополнительного удобства по сравнению с пиратами. Ах да, кто-то может назвать вас вором. Но вам пофиг. | ||

| Так что же делать автору, теряющему деньги из-за пиратской активности? | |||

| НИЧЕГО. | Постить в жежечку; пытаться навязать чувство вины скачивающим книги нелегально; писать письма президенту. | ||

Кстати, Нил Гейман, чью книгу мы только что покупали (и не покупали), хочет нам что-то сказать:

вторник, 22 марта 2011

Выбираю женщин, даже на аватарах.

Современные отечественные фильмы о Второй Мировой похожи на отстрелянные гильзы. Их интересно искать, ковыряясь в грязи, обнаружив — рассматривать на свет с чувством умиления (надо же, когда-то стреляли), а спустя пару дней понимаешь, что эта ржавая железка тебе нафиг не нужна. И — да, разят не они, а пули.

Я зачем-то буквально в один присест посмотрел два фильма на эту тему: «Брестскую крепость» (её все любят) и «Утомлённых солнцем — 2» (их все ненавидят) — и пребываю в расстроенных чувствах. Ожиданий не оправдал ни тот, ни другой. «Брестская крепость» — очень хороший и правильный, но до обидного банальный патриотический проект, похожий разом на всё, что в рамках модели «WW2-фильм» снимают в мире (от минисериалов HBO до китайского «Во имя чести») и всему же уступающий. Труба пониже, дым пожиже, заляпанные кровью и грязью герои одинаково безынтересны, как и всё происходящее на экране: даром, что фильм — двухчасовая мясорубка, местные сцены свистят мимо, абсолютно не застревая в голове.

Ещё хуже с «Утомлёнными». Народное мнение с таким жаром лепит из Михалкова сатану, что ожидаешь чего-то соответствующего. А Никита Сергеевич просто-напросто в очередной раз проносится мимо территории, где обитает хороший вкус и здравый смысл — ничего сверхъестественного. Увы и ах — всё это не настолько плохо, чтобы разводить костры. Есть фильмы хуже. Все те сцены, на которых принято морщить нос (вы их найдёте в отзывах рядом со словами «да как он смеет…» и «что за дебилизм?!») на самом деле поддают фильму какой-то уве-болловской бодрости, которой не было, к примеру, у «Адмирала». Высидеть три часа михалковской катавасии вполне реально; лет двадцать спустя нынешний зашкаливающий уровень ненависти к картине будет просто непонятен. Хотя и любить её не за что.

А ещё я понял, что после «Бесславных ублюдков» смотрю кино о Второй Мировой другими глазами. Тарантино очень сильно сбил градус пафоса. Как бы «Крепость» и «Предстояние» ни дистанцировались друг от друга, по сути они схожи: в сердцевине каждого бьётся свинцовая серьёзность — героическая и ревизионистская соответственно; из истории они делают лишь её саму. Квентин же снял не просто свежую, а существующую вне традиционного потока военных фильмов вещь, использующую историю как гибкий, пластичный материл, из которого можно смастерить что угодно. И я не буду спорить: писаный кровью эпос и постмодернистские финтифлюшки — вещи принципиально разного порядка. Но сейчас в России мне не хватает именно хороших финтифлюшек.

Я зачем-то буквально в один присест посмотрел два фильма на эту тему: «Брестскую крепость» (её все любят) и «Утомлённых солнцем — 2» (их все ненавидят) — и пребываю в расстроенных чувствах. Ожиданий не оправдал ни тот, ни другой. «Брестская крепость» — очень хороший и правильный, но до обидного банальный патриотический проект, похожий разом на всё, что в рамках модели «WW2-фильм» снимают в мире (от минисериалов HBO до китайского «Во имя чести») и всему же уступающий. Труба пониже, дым пожиже, заляпанные кровью и грязью герои одинаково безынтересны, как и всё происходящее на экране: даром, что фильм — двухчасовая мясорубка, местные сцены свистят мимо, абсолютно не застревая в голове.

Ещё хуже с «Утомлёнными». Народное мнение с таким жаром лепит из Михалкова сатану, что ожидаешь чего-то соответствующего. А Никита Сергеевич просто-напросто в очередной раз проносится мимо территории, где обитает хороший вкус и здравый смысл — ничего сверхъестественного. Увы и ах — всё это не настолько плохо, чтобы разводить костры. Есть фильмы хуже. Все те сцены, на которых принято морщить нос (вы их найдёте в отзывах рядом со словами «да как он смеет…» и «что за дебилизм?!») на самом деле поддают фильму какой-то уве-болловской бодрости, которой не было, к примеру, у «Адмирала». Высидеть три часа михалковской катавасии вполне реально; лет двадцать спустя нынешний зашкаливающий уровень ненависти к картине будет просто непонятен. Хотя и любить её не за что.

А ещё я понял, что после «Бесславных ублюдков» смотрю кино о Второй Мировой другими глазами. Тарантино очень сильно сбил градус пафоса. Как бы «Крепость» и «Предстояние» ни дистанцировались друг от друга, по сути они схожи: в сердцевине каждого бьётся свинцовая серьёзность — героическая и ревизионистская соответственно; из истории они делают лишь её саму. Квентин же снял не просто свежую, а существующую вне традиционного потока военных фильмов вещь, использующую историю как гибкий, пластичный материл, из которого можно смастерить что угодно. И я не буду спорить: писаный кровью эпос и постмодернистские финтифлюшки — вещи принципиально разного порядка. Но сейчас в России мне не хватает именно хороших финтифлюшек.

пятница, 18 марта 2011

Выбираю женщин, даже на аватарах.

Как читает участник группы «2H Company» в завершающем треке второго альбома: «Одинаково мыслю с вашим движением. Был заворожен вашей акцией, где девочки в милитари в руках несли младенца и калаш». Увы, на нашей почве это скорее мечты: в России жанр не прижился. Зато американский милитари-кинематограф — это праздник; почему больше нигде так часто и так хорошо не снимают фильмы про парней в форме? Понятно почему, но всё равно: даже такая ерунда как «Битва за Лос-Анджелес», смотрится влёт — непорядок, с этим надо что-то делать!

Но самое интересное в американском милитари то, что его самолюбование подчас чудесным образом зарифмовано с саморазоблачением, и наоборот. Так досмотрев «Звёздный десант» (а это, напомню, кино про войну с огромными жуками, снятое глазами таких же жуков — только у тех жвалы, а у этих — автоматы), трудно побороть в себе желание пойти и записаться в морпехи. Или на финальных сценах «Повелителя бури», когда окончательно ясно, что единственное, что делает служба — это выхолащивает из человека всё, кроме самой себя («В детстве тебе нравятся разные вещи, а потом остаётся что-то одно»), тоже ведь хочется что-нибудь такое взять и разминировать, нет? Половина лент про Вьетнам — про ненужность и подлость этой войны, но какое невероятное воодушевление испытываешь, когда в «Call of Duty: Black Ops» разработчики выкатывают из ангара миссию про Вьетнам: мочи гуков! там-тада-да-а-а-дам, там-тада-да-а-а-дам! — «Полёт валькирий»…

Я знаю ещё один жанр, столь же органично сочетающий эстетизм с постоянным желанием его преодолеть — это фильмы про бандитов. Там тоже с одной стороны ежечасно намекают, что криминал — это плохо, или как минимум опасно, но с другой — как устоять перед обаянием сильных людей в стильных шляпах? Как говорил герой «Славных парней» Скорсезе: «As far back as I can remember I’ve always wanted to be a gangster».

Наверное, такое соседство не случайно. Бандиты и военные — единственные в современном обществе носители, скажем так, дискурса силы. И с одной стороны все знают, как круто быть сильным — для этого достаточно хотя бы раз себя таковым почувствовать — а с другой, лично мне кажется, что сила — это не только круто, но и немножко неудобно: ведь всё лучшее на Земле — хрупко, а самые приятные люди — как правило, слабы. Наверное, из осознания подобной двойственности и рождается эта невероятная кинематографическая ниша. Ну, или просто I’ve always wanted to be a gangster.

Но самое интересное в американском милитари то, что его самолюбование подчас чудесным образом зарифмовано с саморазоблачением, и наоборот. Так досмотрев «Звёздный десант» (а это, напомню, кино про войну с огромными жуками, снятое глазами таких же жуков — только у тех жвалы, а у этих — автоматы), трудно побороть в себе желание пойти и записаться в морпехи. Или на финальных сценах «Повелителя бури», когда окончательно ясно, что единственное, что делает служба — это выхолащивает из человека всё, кроме самой себя («В детстве тебе нравятся разные вещи, а потом остаётся что-то одно»), тоже ведь хочется что-нибудь такое взять и разминировать, нет? Половина лент про Вьетнам — про ненужность и подлость этой войны, но какое невероятное воодушевление испытываешь, когда в «Call of Duty: Black Ops» разработчики выкатывают из ангара миссию про Вьетнам: мочи гуков! там-тада-да-а-а-дам, там-тада-да-а-а-дам! — «Полёт валькирий»…

Я знаю ещё один жанр, столь же органично сочетающий эстетизм с постоянным желанием его преодолеть — это фильмы про бандитов. Там тоже с одной стороны ежечасно намекают, что криминал — это плохо, или как минимум опасно, но с другой — как устоять перед обаянием сильных людей в стильных шляпах? Как говорил герой «Славных парней» Скорсезе: «As far back as I can remember I’ve always wanted to be a gangster».

Наверное, такое соседство не случайно. Бандиты и военные — единственные в современном обществе носители, скажем так, дискурса силы. И с одной стороны все знают, как круто быть сильным — для этого достаточно хотя бы раз себя таковым почувствовать — а с другой, лично мне кажется, что сила — это не только круто, но и немножко неудобно: ведь всё лучшее на Земле — хрупко, а самые приятные люди — как правило, слабы. Наверное, из осознания подобной двойственности и рождается эта невероятная кинематографическая ниша. Ну, или просто I’ve always wanted to be a gangster.

четверг, 10 марта 2011

Выбираю женщин, даже на аватарах.

Кажется, я повстречал идеального персонажа. Есть персонажи, которые мне нравятся как люди, есть те, которые нравятся как персонажи. Но существа, на которое мне было бы приятно смотреть каждую секунду его существования на экране, ещё не было. Теперь есть. Вот она:

Это Пино из «Эрго Прокси», девочка с улыбкой. По-моему, это бесконечно милый и трогательный персонаж, луч света в тёмном царстве, идеальный во всём — мимика, голос, костюмы, место в сюжете; естественная жизнерадостность и доброта. Она — робот, заражённый когито-вирусом, то есть получивший свободу воли. И там где остальные авторейвы выбирают молиться Богу или убивать, Пино улыбается вселенной, даром, что та этой улыбки вряд ли достойна.

Самое забавное в этой ситуации то, что сериал-то мне не понравился. Он стильный, там много иллюзий и аллюзий, там интересные герои. Но при этом он немного тягучий, не-в-один-присест, и там какой-то поразительно бесплодный финал; последние три серии — в утиль. А главное, магистральная сюжетная линия — путешествие туда и обратно, попытка разгадать тайну прокси и личности Винсента — чудовищно, непропорционально уступает своим же героям. Лучшая, быть может, серия — та, в которой корабль попадает в штиль и повествование на 20 минут сосредотачивается на их взаимоотношениях. Тщательно наведённая с самого начала мистическая муть меня совершено не зацепила (в отличие от «Евангелиона», «Агента паранойи», «Лэйн»…), а ведь ей уделено немало времени. Зато Пино.

Update от 11 марта 2011 г.

Ну и коль скоро народонаселение само за меня всё решило, этот пост назначается поздравляшным С днём рождения меня.

С днём рождения меня.

Это Пино из «Эрго Прокси», девочка с улыбкой. По-моему, это бесконечно милый и трогательный персонаж, луч света в тёмном царстве, идеальный во всём — мимика, голос, костюмы, место в сюжете; естественная жизнерадостность и доброта. Она — робот, заражённый когито-вирусом, то есть получивший свободу воли. И там где остальные авторейвы выбирают молиться Богу или убивать, Пино улыбается вселенной, даром, что та этой улыбки вряд ли достойна.

Самое забавное в этой ситуации то, что сериал-то мне не понравился. Он стильный, там много иллюзий и аллюзий, там интересные герои. Но при этом он немного тягучий, не-в-один-присест, и там какой-то поразительно бесплодный финал; последние три серии — в утиль. А главное, магистральная сюжетная линия — путешествие туда и обратно, попытка разгадать тайну прокси и личности Винсента — чудовищно, непропорционально уступает своим же героям. Лучшая, быть может, серия — та, в которой корабль попадает в штиль и повествование на 20 минут сосредотачивается на их взаимоотношениях. Тщательно наведённая с самого начала мистическая муть меня совершено не зацепила (в отличие от «Евангелиона», «Агента паранойи», «Лэйн»…), а ведь ей уделено немало времени. Зато Пино.

Update от 11 марта 2011 г.

Ну и коль скоро народонаселение само за меня всё решило, этот пост назначается поздравляшным

С днём рождения меня.

С днём рождения меня.

понедельник, 07 марта 2011

Выбираю женщин, даже на аватарах.

Разрабатываем институт доносительства, но в рамках общественного, а не государственного дискурса.

Заказывал пиццу в «Пицца Фабрика». Вместо завяленных 30-50 минут, еду везли полтора часа. Привезли холодную. Правда, на вкус ничего так.

Вопрос к прогрессивной общественности: где вы заказываете пиццу? Если, конечно, заказываете.

Заказывал пиццу в «Пицца Фабрика». Вместо завяленных 30-50 минут, еду везли полтора часа. Привезли холодную. Правда, на вкус ничего так.

Вопрос к прогрессивной общественности: где вы заказываете пиццу? Если, конечно, заказываете.

среда, 02 марта 2011

Выбираю женщин, даже на аватарах.

Лев Данилкин — замечательный литературный критик, но как же его заносит. Первый раз у меня волосы встали дыбом, когда он принялся изо всех сил пропагандировать нон-фикшн — понять, зачем читать адаптированные для кого попало, увешанные словесными рюшечками выжимки из соответствующих наук (а именно так в пересказе Данилкина выглядит современный нон-фикшн) мне лично очень сложно. Но, может быть, я просто не пробовал. А сейчас у него явный идеологический крен, тоска — если я не ошибаюсь — по Проекту, по эпохе свершений, ну, по всякому такому. Вот из наименее яркого, но наиболее меня задевшего. Рассказывает про новый фантастический роман:

…Хочется, конечно, «Туманности Андромеды», не ремейка, а «Туманности» нового поколения, романа, который вошел бы в резонанс с прорывом в науке и технике, романом, который может стать проектом будущего для нации — как это произошло в конце 50-х с ефремовским. Но тут дело, конечно, не в Д.Федотове, который по крайней мере старался: не те времена, чтобы писать об астероидах; вместо того чтобы думать о космической экспансии, человечество занято изоляционистским проектом самоупорядочивания; вместо Королева и Гагарина — цукерберги и фицпатрики; какая уж тут «Туманность Андромеды». Только вот если Гость в самом деле появится на радарах — что будут делать все эти поколения, у которых не было своей фантастики? Нажимать на своих айпэдах кнопочку «Мне не нравится»?

И раздражает не то, что кому-то нужен «проект будущего для нации» — он, вообще-то, есть, только не имеет ничего общего со звездолётами. И не то, что у «поколения нет своей фантастики» — три ха-ха, что ж я тогда читаю? И не эта мерзкая ёрническая шпилька в сторону жмущего на всякие кнопки меня. Раздражает этот нелепый подход: должно быть так, а у вас не так — должен Гагарин в космос, а у вас Цукерберг в интернет; хочу космической экспансии, а тут какой-то фейсбук. Раздражает нежелание признать ценность за тем, что пульс жизни, метафора современности, знаковый образ — да называйте как хотите — конца нулевых лежит как раз вне области Проектов. Потому что с каждым годом я вижу всё меньше личной важности в том, что государство запустило человека в космос, и всё больше — в том, что умный парень смог чуть ли не в одиночку поднять огромное дело. И это, конечно, «Социальная сеть», а не «Туманность Андромеды». Ну а если Гость появится на радарах — давайте честно — что будут делать эти поколения, у которых «была своя фантастика»?

понедельник, 28 февраля 2011

Выбираю женщин, даже на аватарах.

В современной России есть несколько исторических персонажей, продуцирующих бурные споры. Выделю три основных: 1) Николай II; 2) Сталин; 3) Ельцин. Думаю, ни у кого не вызывает сомнений, что информационные бури вокруг этих фигур в наибольшей степени провоцируют конфликты среди населения. Сторонник версии «Сталин — кровавый тиран» вряд ли уживётся с человеком, разделяющим точку зрения «Сталин — эффективный менеджер». Но в наш век модернизации и нанотехнологий как никогда важна консолидация общества и прочие умные слова.

Решение данной проблемы стоит возложить в том числе и на культуру. Как известно, политические веяния в России находят отражение в установке (или наоборот, демонтаже) памятников. Поэтому предлагаю рассмотреть концепцию скульптурной группы «Связь времён». Она состоит из трёх фигур, держащихся за руки: слева направо — Сталин, Романов, Ельцин. Композиция установлена на вращающейся платформе. Таким образом, правителей Руси можно поворачивать лицом в сторону предполагаемого врага: например, при ухудшении отношений с Японией — на восток, и так далее. Единая направленность взоров, как и крепкое рукопожатие героев, доносит до зрителя мысль, что противоречий между данными государственными лидерами на самом деле нет, это единая российская история, которую мы все обязаны любить и которой обязаны гордиться.

P.S.: Стоит обратить внимание, что скульптурная группа пронизана постмодернистской иронией. Композиционное решение отсылает нас к кадру из любимого российским зрителем фильма «Кавказская пленница» Леонида Гайдая; возможность же поворачивать скульптуры — к известной народной мудрости, которая звучит не иначе как «Вертели мы вас». Но данные художественные гиперссылки не должны находить отражения в официальной риторике. Предполагается, что образованный зритель должен провести эти параллели сам.

Решение данной проблемы стоит возложить в том числе и на культуру. Как известно, политические веяния в России находят отражение в установке (или наоборот, демонтаже) памятников. Поэтому предлагаю рассмотреть концепцию скульптурной группы «Связь времён». Она состоит из трёх фигур, держащихся за руки: слева направо — Сталин, Романов, Ельцин. Композиция установлена на вращающейся платформе. Таким образом, правителей Руси можно поворачивать лицом в сторону предполагаемого врага: например, при ухудшении отношений с Японией — на восток, и так далее. Единая направленность взоров, как и крепкое рукопожатие героев, доносит до зрителя мысль, что противоречий между данными государственными лидерами на самом деле нет, это единая российская история, которую мы все обязаны любить и которой обязаны гордиться.

P.S.: Стоит обратить внимание, что скульптурная группа пронизана постмодернистской иронией. Композиционное решение отсылает нас к кадру из любимого российским зрителем фильма «Кавказская пленница» Леонида Гайдая; возможность же поворачивать скульптуры — к известной народной мудрости, которая звучит не иначе как «Вертели мы вас». Но данные художественные гиперссылки не должны находить отражения в официальной риторике. Предполагается, что образованный зритель должен провести эти параллели сам.

понедельник, 21 февраля 2011

Выбираю женщин, даже на аватарах.

Самое скучное в человеке это его убеждения. Любая возведённая вокруг смысла чьей-то жизни риторика имеет тенденцию к упрощению. Спираль рассказа, выстроенного вокруг убеждений, сужается — вырождаясь в точку, в которой предельно плотно сжаты истины говорящего; так удобнее. А чтобы двигаться, нужна хотя бы прямая. Это правило верно и для движения мысли.

Рассуждая о чём-то для них неважном, люди начинают развлекать себя и окружающих, чудить, жонглировать мыслями, генерировать парадоксы и в итоге формулируют что-то абсолютно небанальное, неожиданное и прекрасное.

Рассуждая о чём-то для них неважном, люди начинают развлекать себя и окружающих, чудить, жонглировать мыслями, генерировать парадоксы и в итоге формулируют что-то абсолютно небанальное, неожиданное и прекрасное.

пятница, 18 февраля 2011

Выбираю женщин, даже на аватарах.

Уставший, отдавший последние силы любимой работе россиянин вернулся домой, поужинал, включил телевизор в надежде посмотреть что-нибудь интересное, умное, красивое. О, его надежды были оправданы! Ибо начался «Поединок», а что может быть сладостнее для русского уха симфонии перебранки Проханова с Ерофеевым?

Учитывая, что это всё-таки не два чудика друг дружку обкладывают, а целые общественные пласты сталкиваются и скрежещут, то можете себе представить, как здесь трудно находиться в состоянии внутренней гармонии. Но я не сдаюсь. «Завтра улечу в солнечное лето, буду делать всё, что захочу».

Учитывая, что это всё-таки не два чудика друг дружку обкладывают, а целые общественные пласты сталкиваются и скрежещут, то можете себе представить, как здесь трудно находиться в состоянии внутренней гармонии. Но я не сдаюсь. «Завтра улечу в солнечное лето, буду делать всё, что захочу».

понедельник, 14 февраля 2011

Выбираю женщин, даже на аватарах.

Это второй выпуск проекта «Наше дело правое», который ведут Перумов и Камша; мне он интересен: что пишут молодые авторы, какие совершают (или напротив — не совершают) ошибки, короче, это страшно поучительно, если со стороны смотреть.

Прочитал три раздела, пока по-настоящему не понравился ни один рассказ, зато удалось сформулировать несколько выводов касательно того, что авторы не умеют и какие совершают ошибки. Участвуя в конкурсах, я подмечал те же просчёты, так что это, быть может, системно.

1. Многие (да почти все) крайне опрометчиво берутся за крайне малый объём. Конечно, было бы ещё хуже, начни все подряд писать романы, но небольшой рассказ — это ведь реально очень сложно. Ни одна другая форма не предъявляет столько требований к языку, который у начинающих авторов традиционно слаб. Ведь если читатель проводит с героем страниц сто-двести, этот персонаж как-то автоматически, по совокупности, начинает казаться хоть немножко, да живым. Если же наблюдать за ним предстоит всего пять-шесть листов, то они должны быть по-настоящему яркими, чтобы не выпасть из памяти спустя день после прочтения. При неумном подходе к творчеству формируется тенденция не говорить, а тараторить, превращать людей — в схемы, а идеи — в лозунги. Трижды подумайте, настолько ли вы хороши, чтобы поразить читателя парой предложений, или, быть может, вам нужно немного пространства, чтобы дышалось легче?

2. Крайне неаккуратная работа с названиями, сопровождённая не всегда удачной разбивкой рассказов по разделам. В чтении прекрасно то, что никогда не знаешь, куда тебя заведёт дорога. С полки на меня смотрит книга «Имя розы», её и приведу в пример. Когда смотришь на такое название, сразу возникает масса вопросов: что значит «имя розы»? как имя розы связано с убийством в монастыре? интересно! — и эти вопросы не спешат разрешиться вплоть до последней строчки. На рассказы распространяются те же правила. Первый раздел сборника озаглавлен «Ангел-хранитель». О чём же будут в нём рассказы, спрашивает себя читатель. Два варианта: или библейский (что вряд ли, учитывая пафос предисловия), или же про героев, которые хранят покой мирных жителей (бинго). И что же? Все тексты раздела бредут по этой схеме, меняются декорации, но не суть. Может быть, я и ошибаюсь, но это же катастрофа: нельзя так откровенно подкладывать бомбу под читательскую заинтересованность. Или ещё пример. Лучший пока рассказ — «Народ шестерни» Антона Тудакова. В нём нет особого сюжета или идей, а есть очень красивый сеттинг: Британская Империя, технический прогресс, колоссальные механизмы под Лондоном, те самые шестерни. И тайна, с ними связанная. Но едва глянув на название, понимаешь, что никакой тайны нет: наверное, за шестернями приглядывает особый народ. Так и есть: это английские домовые. Понимаете? Это могло быть неожиданное, очень милое явление живущих в подземельях существ, а читатель догадался о предстоящем знакомстве задолго до кульминации. Очень обидно, правда. Послушайте, как звучит классика: «Гамлет», «Война и мир», «Евгений Онегин», «Этюд в багровых тонах»… по этим названиям невозможно заранее угадать ничего важного.

3. Курсив. Это дурацкая даже у мастеров манера описывать что-то (обычно, прошлое или мысли персонажей) курсивом. Попробуйте прочитать такой текст вслух. Что вам придётся делать с голосом, чтобы показатель слушателю, что следующий абзац — курсивный? Разумеется, не всегда игра с текстом — вред. Например, Акунин очень изящно и умно менял тип шрифта в «Смерти Ахиллеса», чтобы противопоставить Фандорина и Ахимаса даже на этом уровне. Но это исключение, а правило таково, что если за вашим желанием написать что-то курсивом не кроется ничего, кроме понтов, от него лучше отказаться.

Буду читать дальше, потом ещё поделюсь впечатлениями.

Прочитал три раздела, пока по-настоящему не понравился ни один рассказ, зато удалось сформулировать несколько выводов касательно того, что авторы не умеют и какие совершают ошибки. Участвуя в конкурсах, я подмечал те же просчёты, так что это, быть может, системно.

1. Многие (да почти все) крайне опрометчиво берутся за крайне малый объём. Конечно, было бы ещё хуже, начни все подряд писать романы, но небольшой рассказ — это ведь реально очень сложно. Ни одна другая форма не предъявляет столько требований к языку, который у начинающих авторов традиционно слаб. Ведь если читатель проводит с героем страниц сто-двести, этот персонаж как-то автоматически, по совокупности, начинает казаться хоть немножко, да живым. Если же наблюдать за ним предстоит всего пять-шесть листов, то они должны быть по-настоящему яркими, чтобы не выпасть из памяти спустя день после прочтения. При неумном подходе к творчеству формируется тенденция не говорить, а тараторить, превращать людей — в схемы, а идеи — в лозунги. Трижды подумайте, настолько ли вы хороши, чтобы поразить читателя парой предложений, или, быть может, вам нужно немного пространства, чтобы дышалось легче?

2. Крайне неаккуратная работа с названиями, сопровождённая не всегда удачной разбивкой рассказов по разделам. В чтении прекрасно то, что никогда не знаешь, куда тебя заведёт дорога. С полки на меня смотрит книга «Имя розы», её и приведу в пример. Когда смотришь на такое название, сразу возникает масса вопросов: что значит «имя розы»? как имя розы связано с убийством в монастыре? интересно! — и эти вопросы не спешат разрешиться вплоть до последней строчки. На рассказы распространяются те же правила. Первый раздел сборника озаглавлен «Ангел-хранитель». О чём же будут в нём рассказы, спрашивает себя читатель. Два варианта: или библейский (что вряд ли, учитывая пафос предисловия), или же про героев, которые хранят покой мирных жителей (бинго). И что же? Все тексты раздела бредут по этой схеме, меняются декорации, но не суть. Может быть, я и ошибаюсь, но это же катастрофа: нельзя так откровенно подкладывать бомбу под читательскую заинтересованность. Или ещё пример. Лучший пока рассказ — «Народ шестерни» Антона Тудакова. В нём нет особого сюжета или идей, а есть очень красивый сеттинг: Британская Империя, технический прогресс, колоссальные механизмы под Лондоном, те самые шестерни. И тайна, с ними связанная. Но едва глянув на название, понимаешь, что никакой тайны нет: наверное, за шестернями приглядывает особый народ. Так и есть: это английские домовые. Понимаете? Это могло быть неожиданное, очень милое явление живущих в подземельях существ, а читатель догадался о предстоящем знакомстве задолго до кульминации. Очень обидно, правда. Послушайте, как звучит классика: «Гамлет», «Война и мир», «Евгений Онегин», «Этюд в багровых тонах»… по этим названиям невозможно заранее угадать ничего важного.

3. Курсив. Это дурацкая даже у мастеров манера описывать что-то (обычно, прошлое или мысли персонажей) курсивом. Попробуйте прочитать такой текст вслух. Что вам придётся делать с голосом, чтобы показатель слушателю, что следующий абзац — курсивный? Разумеется, не всегда игра с текстом — вред. Например, Акунин очень изящно и умно менял тип шрифта в «Смерти Ахиллеса», чтобы противопоставить Фандорина и Ахимаса даже на этом уровне. Но это исключение, а правило таково, что если за вашим желанием написать что-то курсивом не кроется ничего, кроме понтов, от него лучше отказаться.

Буду читать дальше, потом ещё поделюсь впечатлениями.

воскресенье, 13 февраля 2011

Выбираю женщин, даже на аватарах.

В «Game.exe», журнале моего детства, была такая журналиста — Маша Ариманова. Умненькая уняняшечка с богатым внутренним миром, писала про квесты, отчасти сформировала тип женщин, которые мне нравятся.

А спустя n лет после последнего прочитанного номера я узнаю, что никакая она не Маша, а вообще выдуманный персонаж, писал за неё мужик, а фотографии — какой-то порномодели. Вот и что по этому поводу думать?

А спустя n лет после последнего прочитанного номера я узнаю, что никакая она не Маша, а вообще выдуманный персонаж, писал за неё мужик, а фотографии — какой-то порномодели. Вот и что по этому поводу думать?

вторник, 08 февраля 2011

Выбираю женщин, даже на аватарах.

Впечатления впечатываются, а Аронофски верен себе. «Чёрный лебедь» — очередной удачный пример его творческого метода, ещё одна ода распаду, рифмующемуся с совершенством.

Даррен работает по одной схеме: в центре сюжета приятный человек (мужественный Рурк, красавчик Лето, белая лебедь Портман), которого реальность разделывает на части (иногда — буквально). Режиссёр давит на зрителя, задействуя весь доступный инструментарий: операторская работа, музыка, монтаж, выжимаемые до капли актёры. Давит неаккуратно и неизобретательно — напротив, нагло, навязчиво, до боли. Из неё и состоит большая часть хронометража.

Но в этом нет ничего плохо, потому что в этом вся суть. Не случайно самый популярный его фильм — про героин. Ведь считается, что счастье — это и есть самый главный наркотик, за счастливым концом мы идём в кино. Это не так, говорит Аронофски, вы пришли за другим: основа искусства — чужая боль. Нет боли — нет конфликта, нет конфликта — нет сюжета, нет сюжета — нет искусства. Этим порошком и посыпаны все картины режиссёра, обильно и щедро. Эстетичны лишь тление и распад; танец нужен только как прелюдия к смерти. Это, разумеется, не так, но заворожено наблюдая, как сходит с ума молоденькая балерина, с этим невозможно не согласиться. И если так, то посмотрите, чем студийные боссы поручили заняться Даррену на досуге: он снимает нового «Росомаху». Вам страшно за беднягу Логана? Мне — да. И — поскорей бы!

Даррен работает по одной схеме: в центре сюжета приятный человек (мужественный Рурк, красавчик Лето, белая лебедь Портман), которого реальность разделывает на части (иногда — буквально). Режиссёр давит на зрителя, задействуя весь доступный инструментарий: операторская работа, музыка, монтаж, выжимаемые до капли актёры. Давит неаккуратно и неизобретательно — напротив, нагло, навязчиво, до боли. Из неё и состоит большая часть хронометража.

Но в этом нет ничего плохо, потому что в этом вся суть. Не случайно самый популярный его фильм — про героин. Ведь считается, что счастье — это и есть самый главный наркотик, за счастливым концом мы идём в кино. Это не так, говорит Аронофски, вы пришли за другим: основа искусства — чужая боль. Нет боли — нет конфликта, нет конфликта — нет сюжета, нет сюжета — нет искусства. Этим порошком и посыпаны все картины режиссёра, обильно и щедро. Эстетичны лишь тление и распад; танец нужен только как прелюдия к смерти. Это, разумеется, не так, но заворожено наблюдая, как сходит с ума молоденькая балерина, с этим невозможно не согласиться. И если так, то посмотрите, чем студийные боссы поручили заняться Даррену на досуге: он снимает нового «Росомаху». Вам страшно за беднягу Логана? Мне — да. И — поскорей бы!

Выбираю женщин, даже на аватарах.

Придумавший лучший российский мультсериал «Смешарики» мужик рассказывает, что там и как. В частности, про воспитание, образование, кризис дидактики и прочее интересное. Вот например:

— Я почему удивился насчет взрослых смешариков: и в «Чебурашке», и в «Винни-Пухе», и в фильмах про Удава и Слоненка всегда четко видно, кто взрослый. Он наставляет, он учит, он опекает, он осуществляет власть. А в «Смешариках» этого нет. Копатыч отличается от Кроша тем, что Копатыч умеет копать, а Крош — нет. На этом их отличия заканчиваются.

— Нам было важно показать, что во всех трех поколениях существует обыденное равноправие ролей и мнений, спокойное и мощное. В «нормальном» мире взрослые все время пытаются это равноправие нарушить: это же я тебя воспитываю, а не ты меня. Хотя даже Толстой говорил об обратном: главным результатом воспитания вами ребенка будет ваше собственное изменение. Слово «воспитание» сегодня тоже не годится, оно перестало описывать текущие (или желаемые нами!) процессы совместной жизни людей разных поколений. А слово «образование» должно пониматься сегодня прежде всего как «переходное существительное» — по аналогии с переходным глаголом: «образование чего, кого?», то есть как образование личности. Это экзистенциальная концепция человека становящегося. Есть такая гипотеза, что ставший человек — это и есть философски понимаемый Господь Бог. Приблизительно такая же концепция есть в исихазме, в «Лествице» Иоанна Лествичника, где высшая стадия духовного движения человека — это его обожение. Возвращаясь к нашим Барашам, для нас в сериале важна ситуация равноправия, спокойствия, обыденной честности, открытости, когда они все, озадаченные текущей ситуацией, бегают друг к другу за советом. Каждой своей серией «Смешарики» показывают, что проблемы лучше решать вместе. А не то что сейчас Кар-Карыч придет и все решит. Когда он начинает учить, он оказывается в дураках.

— Нам было важно показать, что во всех трех поколениях существует обыденное равноправие ролей и мнений, спокойное и мощное. В «нормальном» мире взрослые все время пытаются это равноправие нарушить: это же я тебя воспитываю, а не ты меня. Хотя даже Толстой говорил об обратном: главным результатом воспитания вами ребенка будет ваше собственное изменение. Слово «воспитание» сегодня тоже не годится, оно перестало описывать текущие (или желаемые нами!) процессы совместной жизни людей разных поколений. А слово «образование» должно пониматься сегодня прежде всего как «переходное существительное» — по аналогии с переходным глаголом: «образование чего, кого?», то есть как образование личности. Это экзистенциальная концепция человека становящегося. Есть такая гипотеза, что ставший человек — это и есть философски понимаемый Господь Бог. Приблизительно такая же концепция есть в исихазме, в «Лествице» Иоанна Лествичника, где высшая стадия духовного движения человека — это его обожение. Возвращаясь к нашим Барашам, для нас в сериале важна ситуация равноправия, спокойствия, обыденной честности, открытости, когда они все, озадаченные текущей ситуацией, бегают друг к другу за советом. Каждой своей серией «Смешарики» показывают, что проблемы лучше решать вместе. А не то что сейчас Кар-Карыч придет и все решит. Когда он начинает учить, он оказывается в дураках.

понедельник, 07 февраля 2011

Выбираю женщин, даже на аватарах.

На заметку; не моё.

«На практике я заметил, что манипулировать интеллигентными, свободными и умными гораздо легче, чем глупыми и несвободными [...] Наиболее эффективная манипуляция — та, что задействует разум и свободу, а не та, которая подавляет их. Задача манипуляции состоит не в том, чтобы превратить народ в толпу, лишенную собственной воли, а наоборот — заставить толпу проявить волю. Как нефтяники добывают нефть из природы, так манипуляторы добывают волю и энергию из масс. Когда наперсточник на вокзале крутит перед вашим носом колпачки, он советует вам проявить разум (приглядеться, сосчитать, угадать) и волю (выбрать), а то, что он не показал и утаил, — вторично. На самом деле, если вы не будете с ним играть — то абсолютно наплевать, какова его ловкость рук».

Олег Матвейчев

Олег Матвейчев

воскресенье, 06 февраля 2011

Выбираю женщин, даже на аватарах.

Самая непонятная мне литературная единица — сборник. Не авторский, а натуральный такой: кучка сшитых в одну книжку рассказов/повестей от разных авторов. Вот зачем они?

Есть рассказы. Их можно/нужно читать по отдельности, потому что платить за новые произведения любимых авторов и n рассказов чёрте кого — сомнительное удовольствие. Бывают сборники концептуальные, когда рассказы склеены не соплями, а Идеей. Но эти Идеи обычно не стоят выеденного яйца и художественно никогда не стреляют. Исключений я не знаю.

Последний вариант: сборник как путёвка в жизнь. По одиночке дебютанты никому не нужны, а горстью или вперемешку с востребованными — может, и покатит. Всегда есть надежда, что открою книжку, там к популярным авторам подверстали ещё n начинающих и вот сейчас кто-нибудь из этих начинающих придёт и всех уберёт. Но вероятность этого равна вероятности схватить с полки шедевр, выбирая книгу случайно. Не самый разумный способ организовать досуг.

Подозреваю, что в идеале на сборник должен играть авторитет составителя. Когда умный и чувствующий слово человек вручную подбирает рассказы молодых гениев, стыкует их оптимальным образом и тщательно следит за тем, чтобы художественный уровень работ не играл в синусоиду. Но кто у нас занимается подобным? Я бы не взялся, это же какой адский труд, никому не известных классных авторов находить.

Есть рассказы. Их можно/нужно читать по отдельности, потому что платить за новые произведения любимых авторов и n рассказов чёрте кого — сомнительное удовольствие. Бывают сборники концептуальные, когда рассказы склеены не соплями, а Идеей. Но эти Идеи обычно не стоят выеденного яйца и художественно никогда не стреляют. Исключений я не знаю.

Последний вариант: сборник как путёвка в жизнь. По одиночке дебютанты никому не нужны, а горстью или вперемешку с востребованными — может, и покатит. Всегда есть надежда, что открою книжку, там к популярным авторам подверстали ещё n начинающих и вот сейчас кто-нибудь из этих начинающих придёт и всех уберёт. Но вероятность этого равна вероятности схватить с полки шедевр, выбирая книгу случайно. Не самый разумный способ организовать досуг.

Подозреваю, что в идеале на сборник должен играть авторитет составителя. Когда умный и чувствующий слово человек вручную подбирает рассказы молодых гениев, стыкует их оптимальным образом и тщательно следит за тем, чтобы художественный уровень работ не играл в синусоиду. Но кто у нас занимается подобным? Я бы не взялся, это же какой адский труд, никому не известных классных авторов находить.

пятница, 04 февраля 2011

Выбираю женщин, даже на аватарах.

Вряд ли в вашей ленте друзей кто-нибудь скажет пару тёплых слов о фильме «Чудаки 3D». Но кто-то же должен это делать!

«Чудаки 3D» — продолжение одноименного комедийного шоу MTV. Оно в свою очередь — культовая вещь в кругах выросших на продукции этого телеканала детей, к которым, ох, принадлежу и я. «Бивис и Батт-хед», «Звёздные бои насмерть», «Бодрое утро» с Комоловым и Шелест, «Чудаки» — если эти имена вам о чём-то говорят, пояснять ничего не нужно. Но если кратко, это бытописание компании мужиков, которые всячески друг друга разыгрывают, калечат и вытворяют на экране такое, что нормальному человеку в голову не придёт. Ну, рядовая такая сценка: идёт по коридору Джонни Ноксвилл, к нему подбегает Крис Понтиус и ка-ак даст по яйцам. Пока тот корчится на полу, вокруг бегает съёмочная группа и ржёт. «Чудаки» — уникальная комедия, в которой комедианты большую часть времени смеются над собственными шутками. Класс. Естественно, дальше больше: чудаки участвуют в корриде, дают кусать себя змеям, ректально вводят себе игрушечные машинки ну и прочее в том же духе. Это, конечно, страшный бред, но в детстве вставляло: кто в здравом уме будет такое будет вытворять? точно не я — значит, это круто. В конце концов, в возможности показывать по телевизору этакий дебилизм тоже чувствовалась свобода.

Сейчас, конечно, всё не так, и подобно «Неудержимым» Сталлоне это скорее расфасованная ностальгия, нежели внятное кинопроизведение. Но есть в «Чудаках 3D» момент, преисполненный смысла. Это финальные титры, когда нарезку из чудачеств участников шоу сопровождает демонстрациях их детских фотографий. Есть в этом что-то щемящее, а в голове возникает простая мысль. В детстве все мы милые и забавные, а потом вырастаем и занимаемся по жизни какой-то х..нёй. Вот только кто-то делает это уныло и без огонька, периодически жалуясь на жизнь, а кто-то — весело и задорно. Ну вот как эти чудаки.

«Чудаки 3D» — продолжение одноименного комедийного шоу MTV. Оно в свою очередь — культовая вещь в кругах выросших на продукции этого телеканала детей, к которым, ох, принадлежу и я. «Бивис и Батт-хед», «Звёздные бои насмерть», «Бодрое утро» с Комоловым и Шелест, «Чудаки» — если эти имена вам о чём-то говорят, пояснять ничего не нужно. Но если кратко, это бытописание компании мужиков, которые всячески друг друга разыгрывают, калечат и вытворяют на экране такое, что нормальному человеку в голову не придёт. Ну, рядовая такая сценка: идёт по коридору Джонни Ноксвилл, к нему подбегает Крис Понтиус и ка-ак даст по яйцам. Пока тот корчится на полу, вокруг бегает съёмочная группа и ржёт. «Чудаки» — уникальная комедия, в которой комедианты большую часть времени смеются над собственными шутками. Класс. Естественно, дальше больше: чудаки участвуют в корриде, дают кусать себя змеям, ректально вводят себе игрушечные машинки ну и прочее в том же духе. Это, конечно, страшный бред, но в детстве вставляло: кто в здравом уме будет такое будет вытворять? точно не я — значит, это круто. В конце концов, в возможности показывать по телевизору этакий дебилизм тоже чувствовалась свобода.

Сейчас, конечно, всё не так, и подобно «Неудержимым» Сталлоне это скорее расфасованная ностальгия, нежели внятное кинопроизведение. Но есть в «Чудаках 3D» момент, преисполненный смысла. Это финальные титры, когда нарезку из чудачеств участников шоу сопровождает демонстрациях их детских фотографий. Есть в этом что-то щемящее, а в голове возникает простая мысль. В детстве все мы милые и забавные, а потом вырастаем и занимаемся по жизни какой-то х..нёй. Вот только кто-то делает это уныло и без огонька, периодически жалуясь на жизнь, а кто-то — весело и задорно. Ну вот как эти чудаки.